火星上有生命吗?探索火星生命的意义何在?中国的火星探索进展如何?6月27日下午,天问三号核心团队成员、香港大学天体生物学教授、中国科学技术大学比较行星学卓越中心高级研究员、三亚学院翟明国院士工作站站长李一良博士,在学生中心报告厅做了一场有关火星生命探索的精彩报告。这场三亚学院2025年度“科学家(精神)进校园”活动的重头活动,吸引了近百名热爱科学和太空探索的大学生参加,三亚学院翟明国院士工作站的老师们到场聆听,活动由科研处处长耿静教授主持。

国家航天局日前宣布正式启动天问三号-火星取样返回任务,这标志着中国在行星探索领域迈出了重要一步。天问三号的目标是利用地球上的“高精尖”仪器对从火星取回的样本进行深入分析,以揭示火星上是否曾经存在生命,甚至是否仍有生命存在。李一良作为天问三号科学家团队的核心成员,领导了一支项目小组,负责天问三号的着陆点选址工作。

李一良教授介绍到,地球是目前人类已知唯一存在生命的星球,目前的研究表明,地球上生命的起源可追溯至大约38亿年前,即太阳系形成后约七亿年。火星与地球同处于太阳系的宜居带之内,研究认为早期火星曾经拥有一个浓厚的大气层和温湿的气候条件,因此可能适宜微生物生命的起源和演化。从天体生物学的角度来看,早期的火星环境很可能适合地球上一些能适应极端环境的微生物生存。天问三号任务将在2028年发射两枚独立的火箭,其中一枚将携带着陆器,降落在火星表面进行采样;另一枚则携带飞船,停留在火星轨道上,等待接收样本并将其带回地球。中国的火星取样返回任务的关键在于寻找最有可能保存火星生命记录的样本。为达成此目标,科学团队需在发射火箭前完成大量研究,包括锁定火星早期可能存在液态水的地区、富含重要金属营养元素的区域,以及能够保存火星微生物活动痕迹数十亿年的地点。

李一良教授提出,火星取样返回任务的最大挑战并非工程技术或科学难题,而是在于“行星保护”──如何对可能含有外星生命物质的样本实施严格隔离;中国将成为全球首个将潜在具有生物活性的外星物质(包括潜在生命体)带回地球的国家,这些物质是否威胁地球生态属重大的科学伦理议题。李一良教授就与此相关的技术问题和伦理问题做了细致的讲解。

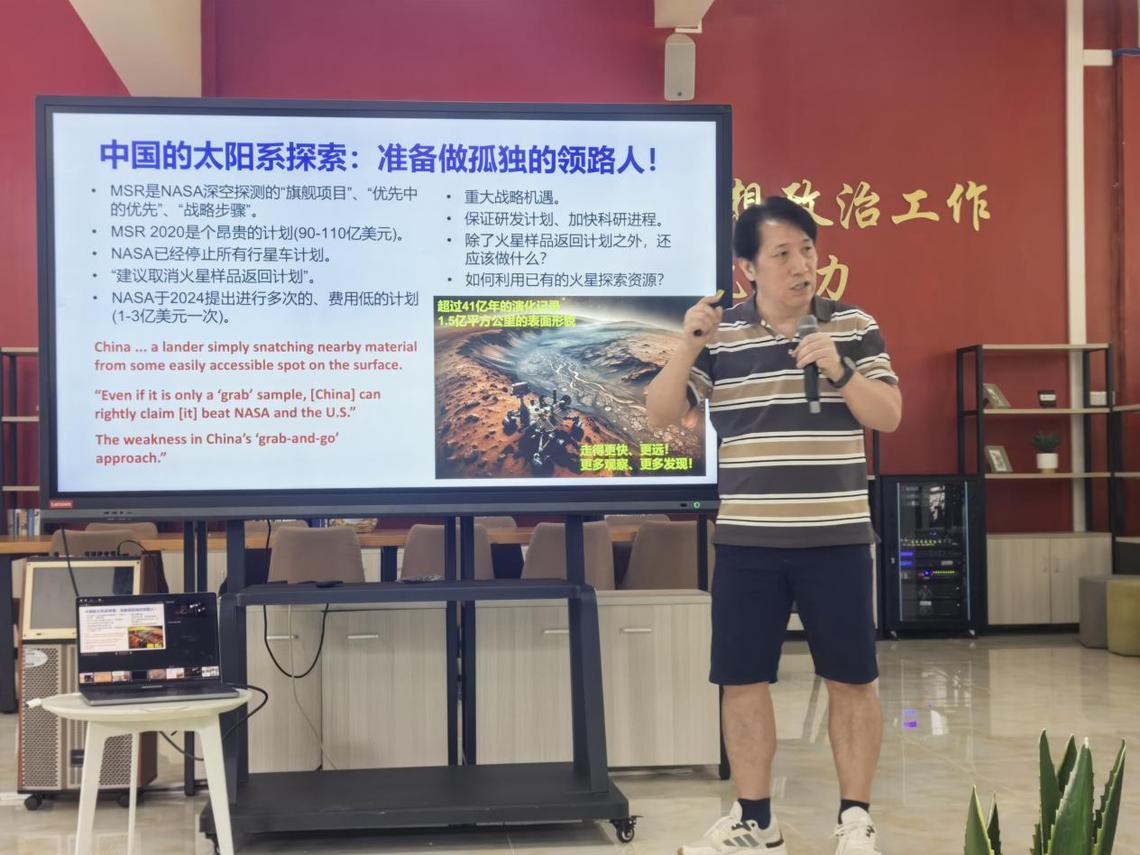

李一良教授的讲座激发了在场听众的探索热情,交流环节大家纷纷向这位科学家提问,问题涉及生命如何在星际间传递、美国的火星探索遇到了什么困难、中国的火星探索进展如何、火星探索会给人类提供什么样的未来想象、AI快速发展是否会使硅基生命成为现实等,李教授都做了一一解答,他的严谨科学精神和负责伦理态度给听众留下深刻印象。