【编者按】

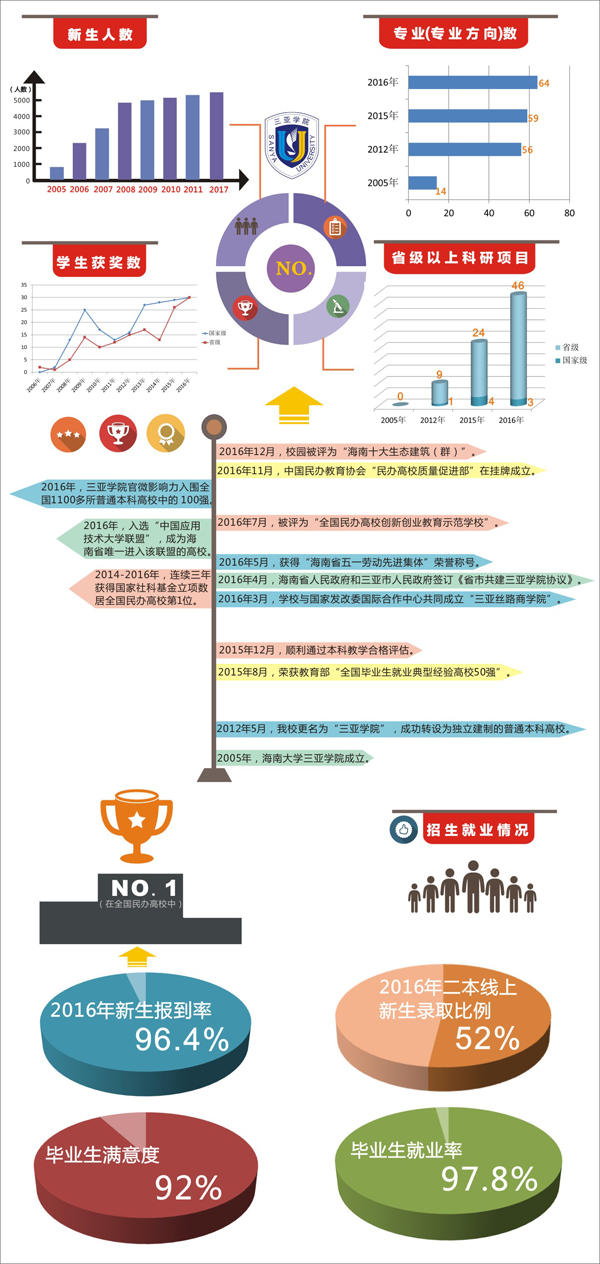

从2005到2017,三亚学院初创至今已历十二岁。十二岁,于人生正当少年,于大学亦如少年,朝气蓬勃,心事拿云。而岁星(木星)绕太阳一周又恰约需十二年,故古称十二年为一纪,《国语》有言:“蓄力一纪,可以远矣。”受此启发,我们将官网即将发布的这一新文章系列命名为“大学纪”,是纪年,是纪事,也是纪传;是回望,是守望,也是希望。

今天是“大学纪”的第一期,让我们一起走进《校门的故事》。

万千学子从这里进入,也从这里离开,对于他们来说,大学的时间就是从这里开始,也从这里结束。这里,凝结着一个人人生中最美好的四年时光的点点滴滴,也彰显出与之逐渐共通的气质与个性。这就是一所大学的校门。或质朴优雅,或气度雄伟,或华丽精巧,每一所大学的校门背后蕴含的不仅是设计者的品味与智慧,更是这所学校或长或短的历史所镌刻凝结而成的文化烙印。

今天的校门

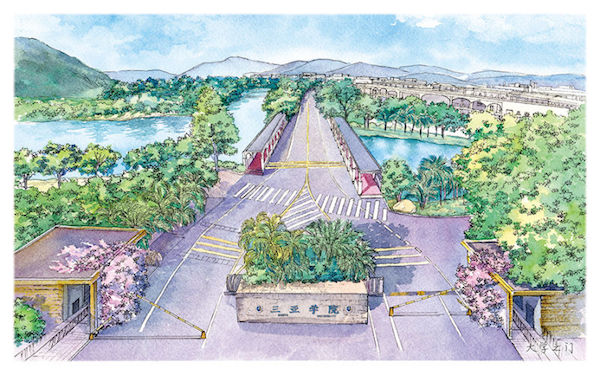

广告专业胡啸晗同学在2016年刚到三亚学院时,第一印象就是校门口“三亚学院”四个大字,他用这样的文字记录下自己的心情:“简单又大气,两边印的校徽带着欧美的风格,庄重典雅,蓝黄的色调正是蔚蓝的大海和金色的沙滩,独特的地域气息扑面而来。这不仅是学校的门面担当,也承载了我对这所大学的最初幻想。路两旁的椰子树高大硬朗,哪怕阳光热烈,依旧站得挺拔。那炎热早就消融在了潺潺清音的湖水里。逶迤的薄云紧贴着湛蓝的云壁,云缝中闪耀着柔和的光。远处镶嵌着青翠的山峦,处处都是生机勃勃的景象。这里的夏天循环不息,一年四季都充满了生命力”。

的的确确,对于莘莘学子们来说,金秋九月,当他们初到三亚学院时,第一眼看到的总是校门。而学校对他们的期待与培育也同样从这一刻开启。2016级新生开学典礼上,党委书记、校长陆丹在题为《一个人的所能与所限》的讲话中就谈及于此,“同学们进大学之门,是为求成功,青年时期人有许多可能,最可能成功的路径是在大学习得。我们毫不怀疑经过四年的大学辛勤、聪明的学习之后,你们会成功走向社会。我只是想说,在你们未来历经千辛万苦终将获得成功之前,在起步前再想一想,什么是成功,什么是人生价值、什么是人心限定、什么是人生意义、什么是自我、什么又真正有益于一个社会的进步和人类的福祉?”

胡啸晗深感共鸣,他说,门内门外是为了认识自己。你在里面认识自己,才能在外面找到自己。我们年轻有活力的,满满当当的生命应当孜孜求学,不饶点滴。学习,为了在纷扰的信息中有自己的判断;为了在你的已知中多一个超越自己的可能;为了赋予生命更多的色彩和活力;我们自五湖四海汇于此,四年以后,迈出校园自然会分奔南北。而那刻,校门将会是留给我们的最后印象,愿我们离去时都有一个自信坦荡的背影。

在人文与传播学院院长刘伟看来,如果放到广阔的文化背景上来看,古希腊伊始,建筑即是知识的隐喻,约略营造之艰苦暗合学习的秘辛。其实反之亦如是,文化与历史又淀积于建筑之中,一段驳墙,一截陋巷,又有多少雨打风吹去的沧桑往事。在诸般建筑中,门又是特别的存在。“入必由之,出必由之”,“衡门之下,可以栖迟”,门似乎在历史中又变成故事、凝为标识。

三亚学院地处北纬18度,天际明朗、四季阳光普照。自2005年建校就考虑到自身所处的山青水秀、四季常青的地域特点,校门最初以白色为主基调,矮墙上两侧及顶部装饰上了红褐色的火山岩石,形成了一直沿用至今并与环境相调和,秀丽淡雅的格调。

校门的变迁,背后是大学的成长

学校的大门在十二年的时间里改变过四次,每次改变都呈现不同的意义。艺术学院院长陈博回忆到,最初的大门,其实是有界无门。两侧有保安亭,中间一堵矮墙分隔出左右两条车道,满足了最基本的出入功能。保安亭与矮墙组成的屏障,在一片绿野之中隔出了内外。矮墙上贴满了红褐色的火山岩石,充满了海南独有的味道。到2010年完成出世计划,发展步入正轨后,学校对大门进行了改建。这次改建只是增高了保安亭,并把面对入口广场的部分改为了弧形墙面。占据着中轴线位置的那堵矮墙没变,站在校门口,校园内部的景致依然可见。改建后的校门,形成了具有亲和力的外观。

建校初期的校门

2010年的校门

2012年,伴随着学校以位列全国独立学院第3位的成绩经教育部评估成功转设为独立设置的民办大学。校门上变化的不仅是学校名称,庄重、荣耀与典雅的盾形校徽也第一次出现在校门上,表达着学校以教育事业为荣耀以及对教师职业的敬畏感。校徽设计以字母抽象组合为主,外环分别是“J”和“L”两个字母的抽象图案又共同组合成“大学”(University)的首字母“U”,中间白色图案是抽象的“S”和“Y”,即“三亚”的拼音首字母,图案留有广阔的想象空间,寓意丰富,如灵动的羽毛,在知识海洋挥毫;也如竞流之帆,喻示在百舸争流中直挂云帆的气概。校徽整体主色调为蓝色和黄色,象征蔚蓝的大海和金色的阳光,与学校校训呼应,表达“有容乃大”的气度;与学校核心文化呼应,呈现进取向上、明朗豁达、温暖亲和、祥和喜悦的姿态,宣扬学校进取、贡献和伟大的教育情怀。

2012年的校门

2016年,建校十年,学校开启了卓越进程,从内涵建设到国际合作,一派欣欣向荣的景象。陈博介绍,学校在完成了整个校园和道路的整修后,对大门又进行了改建。细分了人行与车行道,增添了智能识别系统。中轴线上的矮墙做了适当的增高,墙后种上了高大的椰子树和凤凰木,浓浓的绿茵像一片旗帜,将热带风情展露无疑。两侧的门卫室做的更加厚实。墙体全部换成了当地产的粗凿的石材饰面。改建后的校门,再也看不到一丝生涩的气息。像是从泥土中长出的古堡,稳稳的呵护着进出的人群与车辆。有着古旧气息的大门,与侧后方高高耸立的落笔洞和静静流淌的白鹭溪,组成一幅田园牧歌的风景画。展现出虽然陌生但却活泼泼别有风韵的办学之道。

2016年的校门

在陈博看来,明面上从校门建造材料和格调的变迁上看,是一个大学从生涩到坦然的成长励志故事。而骨子里,从育人和大学人文生态的角度看,却是另有一个与时俱进并坚守教育理想的育人故事。他说,这要从“建筑与国民性(注:英・拉斯金)”的联系上着眼,才能看出端倪。大学的建筑是办学者教育理念的投射,这是大学的古老传统。杰弗逊操刀设计的美国弗吉尼亚大学,确立了希腊式成为美国早期大学的经典校园风格。北京清华大学的巴洛克拱门,杭州之江大学纯正的西式楼房,无不显露出此种风尚的影响。建国后成立的大学,处处学习苏联建筑的样式,粗壮高大的门柱,气派的黑色铸铁格栅门,显示着威严和尊贵。

90年代以后,许多的大学扩建、重建,出现大量臆想的所谓现代风格的建筑与大门。这些现象都显示出,无论风格如何多样,大学的建设始终没有脱离(大学的建筑是办学者教育理念的投射)这条规律。在陈博看来,三亚学院的校门,在一开始就选择了小尺度的形制。倒不是工期匆促思虑不周所致。其实,是办学者一开始就充分认识到了海南地域文化的独特魅力和生态环境特点,经过深思熟虑后,结合对环境育人教育理念的理解,在空间尺度上做出的理性选择。所以,大门在材料上越来越坚实,但在格局和气度上,始终保持着务实谦逊的姿态和锐意进取的朝气。古人讲究,相由心生。三亚学院的校门,从最初的崭新青涩到目前与环境的浑然一体,在每日灿烂阳关下斑驳的树荫花影中,述说着一个如何“办好大学”的故事。

“办好大学”,是三亚学院人心中始终怀有的教育情怀。十二年时间里,学校从无到有,从小到大,一步步在卓越的路上风雨兼程,迈步前行。从2016年起全面进入建设特色鲜明的高水平民办大学的卓越发展时期,各项工作聚焦于围绕“以学生为中心”,进入人人争当进取者、立足品质、塑造品牌、彰显个性、构筑和加强核心竞争力的战略主航道。

手绘校门

而在三亚学院外国语学院副院长、跨文化中心主任王宏海教授眼里,建校初期,学校的大门是通向知识的道路,是连接社会的一个过渡。随着学校的快速发展和社会知名度的扩大,我们的校门有了身份标识的意义,是三亚学院的身份象征。正如费孝通先生文化意义上的平等智慧,有了一种强烈的文化自觉,即各美其美、美美与共的社会意义。

“现在的东区校门,人行道、机动车、非机动车道规划有序,有我们全体三亚学院人走过的路、留下的影。东区校门改变了中国古代传统建筑高院、高墙式的设计,体现了学院开放的思想,具有一种西方国际化意识,更具人文情怀,亲切、多元,兼容并蓄。南区校门,是典型的古堡式建筑风格,与东区校门西方式建筑,形成呼应,中西合璧,体现了三亚学院的世界意识和自己的自信,是一种更开阔的格局和境界”。这种自信和境界从你走入校门的那一刻就油然而生,王宏海如是说,“有长廊、有流水,远处眺望落笔峰,上善若水,体现了三亚学院的文化气质和信仰”。

校门的变迁作为校园规划与建设的一部分,隐隐然已成为三亚学院施教的一个必要途径。不独校门,学校整体设计突出“以人为本”,以服务学生的学习生活和教职工的工作和交往为功能设计的出发点,通过基础设施的人性化建设与学校理念、价值观、文化的传导和互动,校园的绿化美化及服务功能的拓展,形成校园“美丽环境”、“人文环境”,建设成以人为本、功能完备、公共交往空间充足、景观丰富、人文元素和文化格调突出、具有鲜明热带地域特征的绿色、人文、生态的校园环境。使校园成为大学文化和师生宜居宜学、陶冶自我的友好载体。

校门深深地刻进我们的青春记忆

而每到凤凰花开的六月,当一届届学生从这里背起行囊准备离开时,这也是他们频频回首最留恋的地方。大学校门已经成为他们四年生活学习中最深刻的“地标”建筑。他们在大门前驻足留影,他们在大门前创意表达,甚至当他们已步入社会即将步入婚姻殿堂时,他们中也有人会选择回到这里,拍摄下关于青春与爱的瞬间。

校门迎进你,又送别你

作为三亚学院最显著的“地标”,记录着校友们的幸福和甜蜜

在刘伟看来,校门固不在宏阔与炫然,树绩旌功之事,也不必靠偌大一人造物去对标,典雅庄重而不流俗,才契切大学之要义,似孔颜乐处,如雅典悠园。梅贻琦先生论及大楼与大师的关系,大门亦然,校门如同人之脸面,蓬头垢面固然不妥,金粉豪华大约也不恰当。唯粉黛略施:青石如匀脂粉面,黑字如剪水双瞳,不露怯,不矫饰,不藏拙,不夸矜,只是独独在那里,和疾驰或施然出入的学子打个照面,仿佛在说:谁能出不由户?又仿佛说:大约天下英才都在此彀中吧。

(特别感谢:艺术学院院长陈博,人文与传播学院院长刘伟,外国语学院副院长、跨文化中心主任王宏海,保卫处副处长王标及传媒与文化产业学院2016级广告专业胡啸晗同学接受采访。)

(特别感谢:校友李湘婷、陈昶君、蒋晔俊、贾云飞和刘瑞及音乐学院提供图片。)

(文字统筹:徐滢)

(图片统筹:印岭)

(数据统筹:刘晓聃)

(责任编辑:新闻中心)