编者按

自今年6月我校与美国公立常春藤名校迈阿密大学缔结姊妹学校以来,首批学生赴美交流、学术科研合作等项目已陆续开启。两校间本硕连读项目、高年级学生合作毕业设计、网络课程研究开发等系列合作项目也将逐一启动。与此同时,学校还将陆续派送管理干部前往美国迈阿密大学进行访学,全方位探究现代大学管理的方方面面,这一全新举措不仅体现了学校在国际化办学上的信念与章法,更是以国际化视野深化民办高校改革创新的必由之路。

首位赴美国迈阿密大学访问归来的艺术学院院长陈博用11个片段式的文字,记录了自己置身于完全陌生的环境下,在语言、文化、思维等方方面面的碰撞、交流与感触,以剪影的方式逐渐汇聚成了全局性的整体感知。

从10月20日起,新闻网开辟了“东行漫记·一个学者的访美手记”专题,每周连载陈博的这十一篇随笔,以飨读者。

题记

2011年,陆丹校长初次率团考察迈阿密大学,3年的持续交流,于2014年三亚学院与迈阿密大学缔结“姐妹学校”。两校开始系列合作,其中包括管理骨干的率先分别体验考察迈阿密大学前世今生的方方面面。

来到迈阿密大学,等于到了完全陌生的环境。由于语言不通,认知外部环境的途径非常有限。主要是通过在与环境产生沟通交集时的碎片化的感受,而逐渐拼贴形成整体认识——这也是我目前能够选择的唯一方式。考虑过先做一些案头功课,通过别人的描述对目的地有些了解。但是如同新生儿一样,完全依靠本能,对外部刺激作出反应的诱惑是如此强烈。所以还是选择了直接启程,且行且体验。

目录

1、体面的年长者

2、简单规则

3、教室,很好

4、只对你说——公共区域的信息播报

5、健身与信仰

6、擦手纸与烤肉

7、国是 三三 迈阿密

8、课程设置

9、在迈阿密的食堂用餐

10、美国是个样子社会

11、审美素养

审美素养

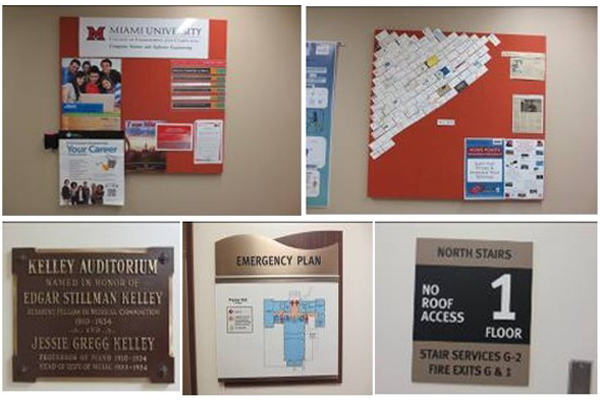

日本教研室宣传栏与中国语教研室宣传栏

迈阿密大学各栋建筑的走廊里,在墙面上设置有统一规格的告示栏。用以张贴各种通知、海报、学术成果等宣传资料。我很愿意细细观赏。

看的多了,也能看出些门道。这些随手张贴又错落有致的纸张很有些美学的意味在里面。从内容上来讲,不同学科的气质还是能够有所体现。比如,生物科学楼,宣传栏里的资料张贴的以分析图为主,比较整齐,还挂有很多的论文供人翻阅。教育学院楼的宣传栏,则是以海报为主,花花绿绿的很鲜艳。而在商学院、学生活动中心以及冰球馆,则不允许张贴任何纸质的宣传品——信息发布都是通过液晶显示屏实现。最好看的是外语学院各楼层的宣传栏,每个语种一块。因为各个国家间的文化差异,所以都把最典型的文化符号拿出来。宣传栏之间争奇斗艳,像万国打擂台一样热闹。不幸的是,所有宣传栏里布置的最漫不经心、效果最差的,就有汉语言的宣传栏。看着真使人难堪。不是一块,凡是几处能看到中文的地方,情况都好不到哪去。

民国第一任教育总长,被北大称为“我们永远的校长”的蔡元培先生,在二十世纪初提出的“以美育代宗教”的新民观点,真是一针见血,可说是戳到了中华民族每个人的痛处。一百年过去了,看着这些宣传栏的布置。感到他当年所担忧的情况好像没有丝毫的改变。我们在古诗词里所领略到的那种种的精致和讲究,都到哪里去了呢?在《清日战中》一书中,登有不少当时日本基层军官在旅顺登陆后的随笔,记录了他们怎样从最初忐忑不安(这是传说中文化的发源地)的情绪,转变为对这片土地的全面鄙视——到处都肮脏不堪,一边混乱。几十年后,当卢作禹到东北考察时,在笔记上写下了诸多的感慨:从城市管理(他看的是日本人管理的抚顺和中国人管理的沈阳)到个人的办事态度,其差距无一不令人痛心疾首。从东北回来之后,终其余生,拼死力行,至事无可救之时,留下一句“我累了”决然自杀辞世。

门牌样式

从一个宣传栏想到这些有点沉重,但是摆在眼前的问题是,为何不能够布置的清楚、明了而又得体呢?原因大概有两个,一是马虎惯了,根本没有美感意识,甚至基本的洁净感都欠缺。二是想用心布置得体,却无辨别美丑之心可用——没有素养呀。这十几个不同国家的宣传栏相距不远,就像一块试金石,展示着每个国家的文化内涵。好像每个国家都在嚷嚷着我是最好的,那好,如果我们把这视为一场宣传战争,结果会如何?美国是个大度的国家,可以提供这块宣传栏做窗口,请展示出你们国家最好的文化“样子”出来。这是个崇尚自由选择的国度,每个人会做出理性的选择。我们会再一次输掉吗?我觉得会。我们只有说教和自己的夸赞,而不考虑悦目的形式让别人接受,其实显得很是粗暴。这一点,在所有的生活细节上,都可以找到无数的例子。

在前文中说到“标准、样子、美感”这三个词以及所指向的含义,代表着在迈阿密大学游逛过程中的三种相互承继的深刻感受。它们从不同的细节显示出美国日常生活的特点“。而”感受深刻“,是因为和我们的反差太大。所以,在“标准化”、“样子”之后,必须加上这一笔“审美”。“审美”给非自然的、拘谨的社会规则加上了让普通人乐意接受的外衣。它犹如润滑剂,让高耸的天理与贴心的日常人欲能够相容并互相推动。美国以科技为特色的大学,也普遍重视博雅教育,就是看到了人文素养在推动科学发展中的不可替代的基础作用。“艺术”、“文化”在以往的唯物论中被列在了经济之上(也可以看做之后)谓之上层建筑。其实,就当前的社会现实来讲,文化和艺术倒是更像推动科技和经济发展的基础。对大学来讲,“文化和艺术”更是年轻学子能够进入各项专门技能学习的引导,也是保持持之以恒进行研究工作所需的最好的调剂。这正如中国传统知识分子修身的方式——诗词书画虽不入科考,但却是每个官员闲暇时养性的手段。这么说,可能有人会说怎么又扯古代中国呀,离得太远了吧。那看看科学家爱因斯坦,自称“第七席小提琴手”——虽然有人说拉的很刺耳,但喜欢拉呀。物理学家李政道,画画的不是一般的好,把原子运动都能画明白喽。

阅读链接:

《东行漫记•一个学者的访美手记(一): 体面的年长者》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1020/1992.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(二):简单规则》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1029/2143.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(三):教室,很好》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1104/2151.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(四):只对你说——公共场合里的信息播报》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1111/2161.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(五):健身与信仰》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1118/2177.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(六):擦手纸与广场免费烤肉》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1204/2352.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(七):国是 三三 迈阿密》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1209/2360.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(八):迈阿密的学生如何选课》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1223/2432.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(九):在迈阿密的食堂用餐》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2015/0128/2473.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(十):美国是个样子社会》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2015/0205/2479.html

(文图来源:陈博)

(插图设计:新闻中心)