编者按

自今年6月我校与美国公立常春藤名校迈阿密大学缔结姊妹学校以来,首批学生赴美交流、学术科研合作等项目已陆续开启。两校间本硕连读项目、高年级学生合作毕业设计、网络课程研究开发等系列合作项目也将逐一启动。与此同时,学校还将陆续派送管理干部前往美国迈阿密大学进行访学,全方位探究现代大学管理的方方面面,这一全新举措不仅体现了学校在国际化办学上的信念与章法,更是以国际化视野深化民办高校改革创新的必由之路。

首位赴美国迈阿密大学访问归来的艺术学院院长陈博用11个片段式的文字,记录了自己置身于完全陌生的环境下,在语言、文化、思维等方方面面的碰撞、交流与感触,以剪影的方式逐渐汇聚成了全局性的整体感知。

从10月20日起,新闻网开辟了“东行漫记·一个学者的访美手记”专题,每周连载陈博的这十一篇随笔,以飨读者。

题记

2011年,陆丹校长初次率团考察迈阿密大学,3年的持续交流,于2014年三亚学院与迈阿密大学缔结“姐妹学校”。两校开始系列合作,其中包括管理骨干的率先分别体验考察迈阿密大学前世今生的方方面面。

来到迈阿密大学,等于到了完全陌生的环境。由于语言不通,认知外部环境的途径非常有限。主要是通过在与环境产生沟通交集时的碎片化的感受,而逐渐拼贴形成整体认识——这也是我目前能够选择的唯一方式。考虑过先做一些案头功课,通过别人的描述对目的地有些了解。但是如同新生儿一样,完全依靠本能,对外部刺激作出反应的诱惑是如此强烈。所以还是选择了直接启程,且行且体验。

目录:

1、体面的年长者

2、简单规则

3、教室,很好

4、只对你说——公共区域的信息播报

5、健身与信仰

6、擦手纸与烤肉

7、国是 三三 迈阿密

8、课程设置

9、在迈阿密的食堂用餐

10、美国是个样子社会

11、审美素养

只对你说——公共场合里的信息播报

过山车公园体验美式刺激——冲下来的瞬间在“过山车公园”游玩时注意到一个现象:所有能听到的话语信息都是由工作人员亲自播报的。也就是说,没有人把需要每天不知道要重复多少遍的内容——比如注意事项——事先录制好,然后通过播放设备重复播放。这让人感到很亲切。因为不管你是第一个还是第一百个碰到她的顾客,你面对的始终是她在对着“你”讲话,这些话——虽然是重复给每一个顾客的话——在这一刻是专属于你个人的。如我辈听惯了鼓噪做作却永远没有实感的机器播放信息的人来讲,这一刻甚至有些感动。

不是一个两个类型的公共场所如此,而是从机场航站楼、商场、剧院、展览馆几乎都是这样。

在“过山车公园”里有小火车游览项目——模拟当年火车横穿西部的景色,每二十分钟一班。站台的工作人员——应该是暑期打工的几个小伙子,总是在顾客进站前,拿起喇叭——就是上小学时教务长经常会用的那种老式的扩音器——面对着顾客,告诉你注意事项以及祝福之类的话。然后,在火车开动时,微笑着看着你的眼睛向你挥手告别。我在站台的栅栏外,看了近一个小时,每趟如此,从无懈怠。

在最高的一个过山车的出发站台——不知道规范名称是什么,或者叫船坞——有四、五名工作人员忙碌着。其中一个小姑娘拿着同样的喇叭做解说工作,只是她会有更多的带煽动性的夸张动作,刻意营造紧张的气氛,很有观赏性。在每一趟游客惊魂未定的返回后,又会夸张的表示着热烈的欢迎。这个样子挺俗套吧?但十几分钟一趟,从我下午2点进园到20点离开,每趟如此,一直没有停过。从没有不耐烦的语气或情绪。

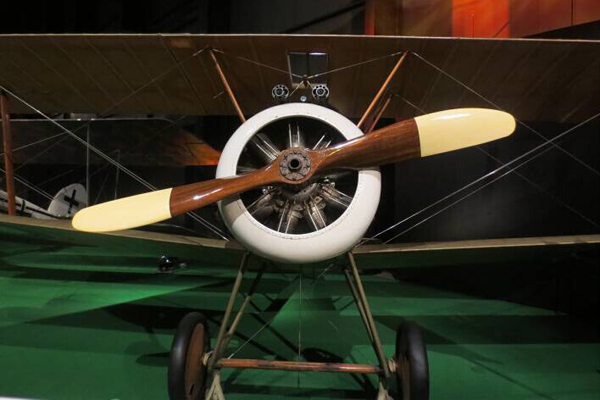

参观“戴顿飞机博物馆”

在参观“戴顿飞机博物馆”时的感受也是如此。讲解入馆须知——我猜是这些内容——的工作人员话筒都不用,站在安检设备前和善的看着大家,话说完放行后,就站在一旁,随时提供服务。已经有了前面的经验,对此倒是适应了。毕竟,这些场所是需要和工作人员面对面交流的。但是在观看3d影片时,还是又一次被振动了。影院吗,播放片子的程序都差不多:灯光暗淡后,会有厚重的男中音旁白声,介绍影片背景。但是当发现这“旁白”声不是发自影片,而是发自站在侧门的那位刚才还在验票的中年人口中时,我确实被震惊了——剧场那么黑,根本看不到他吗,影片旁白又是标准化要求极高,不用每次都是现场说吧,哪天感冒了呢?散场时,他又出来致谢。我离的老远向他行注目礼,说了声“拜拜”——其实是想说谢谢,不熟练,说歪了。

再想想其他的经历。如第一次独自到超市买完东西结账时,收银员象老朋友那样看着我的眼睛,不停的探寻着我的意思——语言不通嘛,只能相互猜测了。就这样,不光给我办理了优惠卡,到最后还不忘在结账的小票上随手画个灿烂的笑脸给我。还有,到银行办储蓄卡时,叫戴维的工作人员竟然给我办成了一张美国pnc的银行储蓄卡——我俩人可是大眼对小眼一个词语都没法沟通呀。

想想这些活生生的“只对你讲”的人声,心中涌动诸般念头。这里有着喜欢用机器代替人力的传统。即使在锅里煎个鸡蛋这样简单的事,也要用到不同尺寸的容器:收拢割下的草叶是用吹风机:商场结账是用无人结算机——总是想尽办法节省人力。同时它又有着世界一流的录音技术和各种播放设施。但是,为何在这种重复性极高(也就是机械性高)的语音播报上,没有引入机械呢?

那么,怎么来看这些事呢?

我的初始感受是作为顾客很有尊严,原因前面已经说过。接着的感受是,在整个园区游玩时不会受到噪声的干扰。其实不同的游玩项目间隔并不远,小型娱乐节目和各种服务摊点杂布其间,机械轰鸣声、游客尖叫声以及背景音乐声也不时传来。服务人员为了招揽生意也会随时喊几句话吸引游客。其实汉语中的“吆喝”一词指的就是这种状况,但两厢对照,“吆喝”总是有着不管不顾的意味,怎么也套不上这里的状况。所以,每当有声音传来时你都会知道,又一次游玩开始了——套用一句美学中对“好(或适宜)”的说法——你感受到的每一种外在形式都对应着一种实际的内在功能。是否因此,这些声音不会引人厌烦,更多的是让人禁不住一次次观望,同时心里会涌现出一种愉快的坏坏的恶趣味:好啊…..!

另外一种是猜测了。录音会无形中剥夺服务人员做为主体的存在感,显示不出工作的专业性。把工作看做是全部社会价值得以体现的方式的美国人来讲,这无疑是无法接受的。工作不专业也就没有被雇佣的价值——象用录音代替亲口解说也就说明“人”可以被取代了,其结果就是失业。所以,尊严(生活的价值观)和严格的制度在此相结合了。

任何一种生活习俗,都有深刻的形成原因。这种“只对你说”行为习惯的形成,不知道美国人如何解释。当然,可以想见,这对他们大多数人来讲也只是日用而不知的习惯。不过,这真是让人感到亲切的好习惯。

阅读链接:

《东行漫记•一个学者的访美手记(一): 体面的年长者》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1020/1992.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(二):简单规则》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1029/2143.html

《东行漫记•一个学者的访美手记(三):教室,很好》

http://www.sanyau.edu.cn/a/index/xinwensudi/2014/1104/2151.html

(文图来源:陈博)

(插图设计:新闻中心)