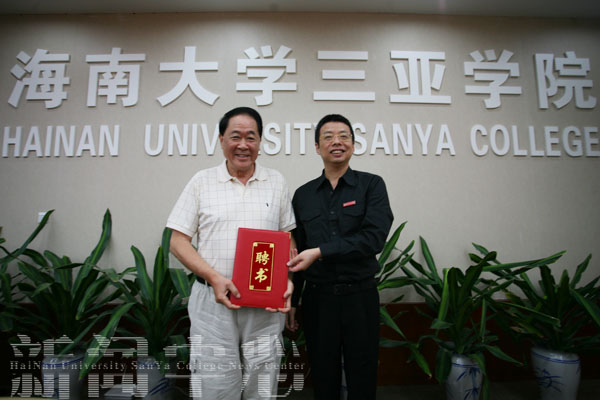

敬聘仪式现场

敬聘仪式现场 陆丹院长热情欢迎朱继懋教授加盟学院

陆丹院长热情欢迎朱继懋教授加盟学院 沈为平院长介绍朱继懋教授

沈为平院长介绍朱继懋教授 朱继懋教授接受聘书,热情表示将在三亚学院做事业 3月30日下午,在学院书海馆417会议室内,“中国深潜之父”朱继懋教授从学院党委书记、执行院长陆丹手中接过大红的聘书,正式加盟学院,领航三亚学院海洋学科建设。 朱继懋教授毕生钟情于海洋事业,在潜水器和水下工程科学技术领域,在国内外同行中享有很高的声望。他所主编的《潜水器设计》一书,是中国目前唯一的一本反映深潜科学最高水平的专著。 朱继懋教授既是一位热爱祖国的知名科学家,又是一位忠诚教育事业的教授。20余年来,他不仅取得了10余项国家和部委、省市级嘉奖,还从事40余年教育,培养了博士生、硕士生20余名,建立了高水平的水下研究所。

朱继懋教授接受聘书,热情表示将在三亚学院做事业 3月30日下午,在学院书海馆417会议室内,“中国深潜之父”朱继懋教授从学院党委书记、执行院长陆丹手中接过大红的聘书,正式加盟学院,领航三亚学院海洋学科建设。 朱继懋教授毕生钟情于海洋事业,在潜水器和水下工程科学技术领域,在国内外同行中享有很高的声望。他所主编的《潜水器设计》一书,是中国目前唯一的一本反映深潜科学最高水平的专著。 朱继懋教授既是一位热爱祖国的知名科学家,又是一位忠诚教育事业的教授。20余年来,他不仅取得了10余项国家和部委、省市级嘉奖,还从事40余年教育,培养了博士生、硕士生20余名,建立了高水平的水下研究所。 三亚学院作为地缘位置最亲近中国南海的大学,陆丹院长多次强调“人才培养要紧跟社会需要,重点学科建设要紧贴国家战略”,因此,发展海洋学科成为了三亚学院义不容辞的责任,让大学生们认识海洋、了解海洋、热爱海洋、建设海洋亦为三亚学院心之所系。对于海洋学科建设具体操作来说,三亚学院有实力建立各方面条件最为便捷的实验室和研究所,并已经做好了开设一系列海上亲水专业的打算。 美丽的海洋成为了朱继懋教授和三亚学院心心相系的纽带。当三亚学院向朱教授发出盛情邀请时,朱继懋教授亦欣然允之。在受聘仪式上,朱继懋教授带着几分激动地说“我来三亚,不是来旅游的,我是来做事业的。”他还说,希望和大家、和相关专业的年轻教师多交流、多沟通,带出一支团队来,以最小的力量发挥出最大的效果。

附 《科学中国人》2008年对朱继懋教授的专题报道 中国深潜权威:“我的事业在中国” 朱继懋被德国著名教授许吕德和肖夫斯塔教授称为“中国深潜之父”,为祖国争得了许多荣誉.他的个人命运始终与时代脉搏息息相通,爱国奉献、勤奋敬业是他一生的主旋律。 烟波浩淼的大海,曾给人多少梦幻般的遐想。而探求海底世界奥秘,却要付出比在陆地上多几倍的艰辛。然而,朱继懋这位与深海打了四十多年交道的老科学家,对海洋却独有情怀…… 接到我们的采访约请,朱继懋教授曾十数次地推辞, 最後才提供了他的一些材料, 我们从中可以折射出他在我国海洋开发领域辛勤耕耘的浓浓之情和殷殷赤子之心。我们可以看到他对事业的热爱与执着,对科学与真理的追求,以及对祖国和人类命运的关注和信念。 朱继懋教授领导着一支科学家队伍在第二空间闯荡,使我国的深潜技术达到了世界先进水平,被国际同行称为“中国的深潜之父”,为祖国的海洋开发事业赢得了无限光荣。他身上的那种学术的神圣感和理想主义精神,不仅属于昨天,属于今天,更属于明天。 钟情于祖国海洋事业的理想 定下他人生的基调 1954年,出生于上海的朱继懋,怀着钟情于祖国海洋事业的理想,以优秀的成绩考入了上海交通大学船舶工程系,开始了他闯荡海洋的生涯。 在大学年代,他头脑聪慧,学业优秀,特别能吃苦,与师长、同学和蔼可亲,还拉得一手小提琴,所以在同学中相当出众。 1955年,美国人宣布世界上第一艘核潜艇——“鹦鹉螺”号研制成功,惊动了中国高层.“鹦鹉螺”号问世的第三年,从来不信邪的毛泽东主席发出指示:“核潜艇一万年也要搞出来!” 毛泽东主席的这个指示,使朱继懋与中国的第一艘核潜艇结上了缘分。1959年毕业前夕,他被选拔到北京投入这项工作,受到科学家们的熏陶,受益匪浅。1960年又参加钱学森主持的帅资培训班,经受了严格的训练,后来又参加了国家重大研究项目,特别是在研制摧毁u2飞机的装备过程中,显示了他完成任务的非凡才能。 “7103”深潜救生艇这个赶超世界先进水平的科研任务,历史性地落在朱继懋肩上。1971年,时年34岁的助教朱继懋,被上级任命为这个中国第一艘深潜救生艇总设计师。领导信赖他,因为“交给他的任务都能完成”。 七十年代,“文革”的阴霾尚未除散,学校还处于瘫痪状态,朱继懋不辱使命,一头钻进太湖边的一个船舶实验池,与同事们做“7103”的设计性实验,一干就是几年。爱女出生一年多,未能看上一眼。女儿小,无人照顾,他带在身边,蚊虫叮咬,他既心疼又无奈.妻子来了,也常常工作到深夜,受尽了工作上的“折磨”。他深知这工作的份量,只要有成绩,再苦也是甜。 海洋深处是个变化莫测的世界,海流变化复杂,地貌起伏不平,水深50米以上漆黑一团。而且每增加10米水深就要增加一个大气压,要在深海进行潜艇对接救生,谈何容易,这要解决多少难题! 面对复杂的技术难题,在设计方案上自然会有争论。有人主张分4步走,即按观察型、作业型、人员水下出入型,水下对接干转型一步步来。朱继懋总设计师不仅考虑技术上的超前性,而且考虑国际上的竞争。如果4步走,要多少年才能超过人家!他果断地提出:“四步并作一步走”,一步就研制第四代深潜救生艇,实现实艇对接、干救、湿救。他说:“要赶上世界先进水平,时间最宝贵,我们要走自己的路。” 朱继懋集中各方专家的智慧,使各协作单位按照“一步走”的总体设计方案和他提出的“比重量分析法”,解决了一系列难题,研制出我国第一艘载人深潜救生艇。用无线电遥控自航模型和用对口模型的对口操作试验来代替美国全尺度飞艇模拟试验方法,节约了数以千万元的试验费用。 1982年3月,朱继懋应联邦德国gkss国家原子能船舶和航海研究中心的邀请,来到汉堡,与gusl水下模拟装备研究所合作,进行有关深潜理论课题的研究,取得了理论上的重大建树。 当时,困扰着该研究所的一个难题是“内破裂问题”。朱继懋选择了这个最棘手的问题。进入中心实验室,经常是从早上7时干到深夜,总是最后一个离开。爱拉小提琴的他,却无暇光顾音乐家门德尔松、布拉姆斯的故乡,这里的风景名胜均难以涉足。他常说:“这么好的实验条件很难得”,他要在这里做出一番成就。 合同工作3年,他只花了一年半时间就解决了这个难题。他运用在国内打下的良好数学和力学基础,提出了“两相流理论”揭开了“内破裂”神秘的面纱。由于他的这个理论,使德国人花巨资修建的试验装置枯木逢春,他在德国同行面前显示了中国人非凡的才华。 ckss研究中心主任许吕德、susl研究所所长肖夫斯塔教授前来祝贺,称赞他是“中国的深潜之父”。他被德国同行视为世界著名科学家予以尊敬,他被邀请参加研究室主任周务联席会议,发给他主要文件,让他了解该所的全面工作。他成了ckss外籍专家中唯一享有这一殊荣的科学家。 1986年5月,中国第一艘深潜救生艇在南中国海水下对接,朱继懋总设计师亲自指挥两艇水下对接、干救,3分钟内转移了7名艇员,使我国成为继美国后世界上第二个实现两艇水下对接的国家。同时,还完成了水下开舱湿救和深潜到360米海底的试验,打破了我国潜艇下潜深度的记录。 “7103”深潜救生艇,经过朱继懋等专家15年的奋斗,于1986年6月3日完成了对接、干救、湿救3项试验,夙愿终于实现了。 “中国的深潜科学技术要走在世界先进行列” 朱继懋常说,中国的深潜科学技术要走在世界先进行列。他在做“7103”总设计师时,就首先提出要开展无人遥控潜水器的研究。 无人遥控潜水器是一种不需要人下水,能在水下从事观察作业的新型高技术设备,又称水下机器人(rov)。70年代中期,国际上开始无人遥控潜水器代替潜水员支持海洋石油开发工作,并且发展迅速。而国内一些对口单位,数年后仍在引进国外海洋石油平台上已淘汰的饱和潜水技术。 1980年朱继懋在水下工程研究所主持了无人遥控潜水器的研制工作,花了将近6年的时间自主或国内外合作研制,发展了不同尺度、不同功能、可以在不同场合使用的7种类型的无人遥控潜水器,并形成了系列,其中sjt-40无人遥控潜水器是一种带有两只机械手的大型作业型潜水器。1986年转让给上海打捞局后,一直在南海为海洋石油开发事业服务,打破了国外遥控潜水器在海洋石油平台上的垄断地位。 sjt—10无人遥控潜水器,由南洋国际水下工程公司经营服务,曾经在东海找到失去信号浮标的石油井口,还在长江底部成功地勘探过过江石油管道的线路。 sjt—5无人遥控潜水器创造了一个新纪录,在冰封一米厚度的嫩江水下检查石油管道取得成功,现已成为我国海洋工程的重要水下检查工具。还远销到印尼等国进行水下作业。 jhol专用无人遥控潜水器,交付海河水利委员会后,用来检查水库大坝隐患,立下过汗马功劳。 hr—0l无人遥控潜水器是我国第一艘无人遥控潜水器,曾获得中国科学院科技进步二等奖。目前,它是国家“863”科技攻关项目中海洋机器人的先驱。 1991年12月14日,中、日、美3国在北京签署了“联合建设中日海底光缆”的协议,中国海底电缆建设公司承担了中方一侧90公里海底光缆的埋设任务,这一任务又光荣地落在朱继懋肩上,他任研制组组长。1991年底开始方案论证,1992年10月就出了样机,1993年5月,先后进行了4次海上试验,一次陆上试验,几乎都是一次成功。 1993年6月14日和7月1日,中国东海又出现了一个奇迹:中国人自己的mg—l型水下rov操纵自如地在海底埋设了90公里光缆,一举成功。这又是朱继懋及他的科学家群体的杰作。 根据中日海底光缆系统工程总承包合同的约定,中方负责南汇卢潮港经鼻头礁转向日本九州宫方向的90公里光缆埋设。这条线路要穿过舟山渔场,海面渔业活动频繁,海底障碍物多,再加上长江大量泥沙的淤积,形成了“铁板沙”地段,海底地质复杂,要求埋设深度不小于0.8米,要求很高。 正是根据上述要求,朱继懋领导研制出了mg—l型海底光缆埋设系统。 1993年6月14日至7月1日,中国海底电缆建设公司一千多吨的“邮电l号船”带着mg—1型在东海两次作业,累计只花13小时,高标准地埋设了90公里的光缆。这一比日本的船舶吨位小得多的埋设系统,却干出了世界先进水平的海底埋没工作,得到了日本同行的称赞。 对于mc—1型的工况,使用单位作了这样精彩的记载:1993年6月14日施工开始.凌晨2时24分,“邮电一号”在南汇卢潮港登陆点外海上就位,mg—l型信号监测系统同时开机.在将3公里登陆光缆转载完毕后,6时许,开始设置hg—l型埋设犁。此时,海面偏南风4级,轻浪,水深10—12米, 45只导缆笼随埋设犁徐徐滑人海中。6时15分,埋设犁设置完毕,“邮电1号”开始光缆埋设作业,mg—l同步工作,计算机采集、贮存埋设作业的原始数据,显示屏将时间、经纬度、仰角、倾角、埋深、主索钢丝张力、左右着地和翻身信号、数据等显示出来,绘图仪按照实际埋设情况进行作业的轨迹绘图,打印机随机打印。 时至7时10分,在这55分钟的时间里,由于海底底质较硬、复杂,“邮电一号”的拖航速度为4—5公里/小时,主索钢丝张力在2—7吨之间跳动,埋设深度在0.83~1.33米之间跳动.可以说,在这段时间里,mc—1型埋设系统经受了施工路上最复杂区段底质“铁板沙”的实验,7时11分以后,海底底质较好,主索钢丝张力在4吨—10.4吨之间,埋深在1.10—1.28米之间,作业轨迹曲线平滑,时至11时49分,40公里海底光缆质量良好地埋人海底,只用了5小时34分钟。 第二阶段(1993年6月26日至7月1日)经过44小时,mg—1型将海底光缆埋设完毕,经受住了大风大浪的考验。 鉴定委员会的鉴定意见:mg—l型系统属国内首创,具有很大的经济效益和社会效益,其基本性能达到国际同类轻型埋设系统的先进水平。 在mg—l型埋设系统的基础, 在朱教授的领导下结合国家重点工程的需要又研制成功了ml01,ml02,ml03等多种型号的新一代埋缆系统和mg—l型辅设油气管道的系统,使上海交通大学在这一领域己成为在国内外享有极高信誉的单位。 朱继懋和他的合作者们,又为中国的深潜事业开辟了一个宽广的空间。 1999年3月24日新华社传来一条喜讯:“经过多年努力,我国已在北太平洋圈定了一块7.5万平方公里面积大约相当于渤海的大洋矿区,从而为我国的可持续发展开辟了一块战略性资源基地。” 在这一“大洋考察”壮举中,又用上了朱继懋主持研制的“6000米深海拖曳观察系统”(深拖)。他又为我国的深潜领域填补了一项空白,而且使我国的深潜技术走在世界的前列。 国际海底区域占地球表面积的49%,蕴藏着全人类共有的丰富资源,其中海底地表有大量的多金属结核,锰、钴、钍含量都很高。联合国组织各国先期开发,被批准的先期开发国限期考察完以后,将被考察的矿区一半面积还给联合国,恢复为国际海区。 1991年5月5日,我国大洋协会获准成为继印度、法国、苏联、日本等之后的第五个大洋矿区的先期开发者,在夏威夷2000海里处的c—c区,获得15万平方公里的矿区考察权,按规定,必须在当年将其一半面积恢复为国际海底。 朱继懋作为中国大洋协会的理事和专家,深知这件事情的意义。归还一半面积,意味着将最好的一半面积留给自己,深海矿区的考察就显得非常重要。于是,他提出了研制“6000米深海观察系统”的申请,得到中国大洋协会的批准。 1994年开始,朱继懋主持这个系统的研制,提出了使用图像压缩实时显示和数字传输技术,解决了电视信号在一万米同轴电缆中传输的难题,并应用国际先进的部件,实现了总体优化的设计要求,以最快的速度(7个月)完成了这一系统的研制。它可以在图像上同时显示gps,深度、高度以及拖体姿态等参数,性能优于同期从国外引进的系统。 1995年9月,该系统在夏威夷附近我国矿区进行锰结核实地勘察试验,第一次就到水下5200米连续工作了20小时,各种工况正常,获得了非常有价值的海底多金属结核照片和录像资料,1996年7月通过大洋协会海上验收试验。 1998年6月至9月历时3个半月,该系统作为一套装备参加了“大洋矿区考察”,连续工作了140小时,行程超过200海里,3次拖试达1600余海里,取得了可靠的电视录像和照片资料,为我国确定放弃区域提供了依据。 今年3月5日,我国向联合国国际海底管理局递交了《中国多金属结核开辟区区域放弃报告》,站在了深潜科学技术的前沿。 朱继懋在潜水器和水下工程科学技术领域,在国内外同行中享有很高的声望。他所主编的《潜水器设计》一书,是中国目前唯一的一本反映深潜科学最高水平的专著。 1993年开始,他连续3次被联合国国际海洋学院(101)聘为唯一的中国教员,赴印度等国和地区为联合国培训国际海底委员会专家和企业家讲课。1997年香港回归期间中国科技委将他主持研制的潜水器人选“国家高新科技成果”,赴港参加回归展出和现场表演,得到香港科技界和香港回归执委会的表彰。香港城市大学以重金邀请他或请他推荐他的助手去主持水下机器人的研究工作。 1998年7月,mg—1型中日光缆埋设系统和6000米深海观察系统又选入国家科技委赴台湾参加海峡两岸高新技术交流项目,朱继懋在两岸科技交流研讨会上作了专题报告,受到与会专家的高度评价。 国际水下技术会议(ut)1998年和2000年年会,组织了由37名国际著名专家组成的顾问委员会,朱继懋作为代表中国大陆的委员被邀请参加。 朱继懋既是一位热爱祖国的知名科学家,又是一位忠诚教育事业的教授。20余年来,他不仅取得了10余项国家和部委、省市级嘉奖,还从事40余年教育,培养了博士生、硕士生20余名,建立了高水平的水下研究所,这里有一支理论水平高,科技开发能力强的技术梯队,有一个在国内外享有很高声誉的研究开发基地。 “我的事业在中国。”这是朱继懋埋在心中的理想,40余年默默地为它奋斗。 当他与德国同行合作时,心仍在国内.德国朋友挽留他继续工作,他婉言谢绝了。他想:“我应趁精力充沛时,为祖国多做点工作。”他经常因国际合作或参加学术活动要出国,常常是速去速回。他身上有澳大利亚3年期的多次往返签证,但3年中累计去澳只有18天,为什么? “事业在中国”。 海洋生物资源,包括深海极端环境(非光合作用)下生物及其基因等都已经引起国际发达国家的重视,都以大量投入来争夺这些资源。所以发展海洋水下工程这一高技术领域不仅对国防而且对国民经济发展都有极其重要的意义。 朱教授2003年以来自始至终工作在我国在这一领域的主战场,在这一领域取得了重大进展,解决了水下工程领域的一些关键技术,使我国在国际上享有很高声誉,得到国际同行的承认。朱继懋教授自2003年开始从事深海生物基因取样及培养关键技术的研究。 2003年开始进行了3500米取样型无人遥控潜水器的研制工作,同时还完成研究深海生物基因研究的取样器以及连续培养生物基因的生产系统。 3500米深海取样型无人遥控潜水器。 2003年为了深海生物基因资源研究的需要,受中国大洋协会委托朱继懋教授主持了“3500米深海取样型无人遥控潜水器(rov)”的研制工作。2004年6月完成了海龙号的研制工作,2007年7月在黄海完成了浅海试验,2004年11月30日─12月12日在中国南海海域进行了深海试验,先后完成了30米、1000米和2540米的深潜试验。试验各项技术指标都达到了合同要求,试验中并用rov的机械手打捞起了海底预先设置的目标物。2008年5月在中国南海完成了3278米的深海试验,2008年11月将赴印度洋进行实际海上作业。这rov无论从作业能力或下潜深度来讲都属于世界上最先进的rov之一。 深海高压厌氧环境生物基因的连续培养装置研制。目前世界上连续培养生物基因的设备仅日本科学技术研究中心(jamstac)有一套,它是目前深海嗜高压、高温生物基因研究的主要手段,日本研制该设备花费了一千多万美元。 2003年起朱教授研制“深海高压厌氧环境模拟设备”仅花费了1千多万人民币,并于2004年10月完成。 2005年9月24日已通过国家验收,被评为优秀,并已装备在国家海洋生物重点实验室。目前该实验室己利用该装置培养出目前世界最尖端的生物基因,水平超过世界一流水平。 朱教授目前正在主持我国“ 极限水深11000米rov”的研制工作。 目前世界上海洋极限深度是在太平洋马里亚纳海沟水深为10912米,故11000米极限深度可以覆盖世界上所有海洋深度。 目前世界上11000米的rov只有日本有过,其研制费高达四亿五千万人民币,本体已于2003年5月29日在作业过程中不幸丢失。 这一任务的完成将使我国的深潜技术达到世界新的高峰。